Дмитрий Сухин. Фото © Николай Васильев

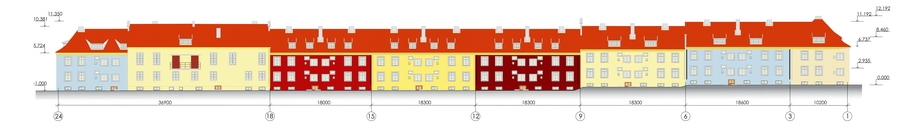

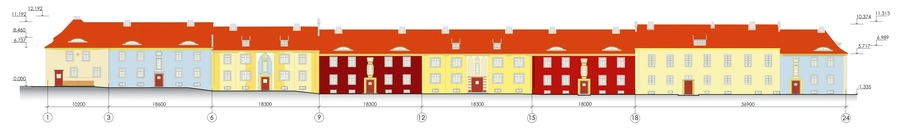

«Пестрый ряд». Справа – реконструкция, слева – современное состояние. Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Ганс Шарун, последний гениальный немецкий архитектор XX века, большую часть своей жизни связал с Берлином: главный архитектор, президент Академии художеств, почетный доктор и почетный гражданин, лауреат и кавалер, творец Филармонии, Государственной библиотеки, школ, вилл и башен. Дипломом же ему была – Россия. Неформальным, но оттого не менее действенным. В городе Черняховск (до 1946 – Инстербург) Калининградской области сохранилась первая постройка его бюро – жилой массив «Пестрый ряд», памятник архитектуры экспрессионизма. Построенный в начале 1920-х, сохранившийся даже лучше своих собратьев в Германии, он, однако, ни разу не реставрировался и рискует, вернувшись из забвенья, быть утраченным навеки. Между тем, уже сам процесс его восстановления может сделать город Черняховск, переживающий не лучшие времена, источником регионального и даже общероссийского развития.

Ганс Шарун. Берлинская Филармония. 1963. Фото предоставлено Дмитрием Сухиным

Ганс Шарун. Берлинская Филармония. 1963. Фото © Дмитрий Сухин

Архи.ру расспросил архитектора-историка Дмитрия Сухина, руководителя общества «Округа Камсвикус» и уполномоченного «инстерГОДа», о нынешнем состоянии дел с наследием Шаруна в Черняховске, восстановлении домов и препятствиях на пути проектов возрождения.

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото: студенты «инстерГОДа»

Архи.ру:

– Какова история появления «Пестрого ряда»? Как Ганс Шарун оказался в провинциальной Восточной Пруссии?

Дмитрий Сухин:

– Чтоб разобраться в возникновении «Поселка на Камсвикской аллее», он же «Поселок Камсвикус», прозванный за раскраску «Пестрым рядом», придется отойти немного глубже в прошлое: Ганс Шарун работал в Инстербурге с апреля 1917 года, исполнял должность районного архитектора при своем же довоенном доценте. Сам капитан Пауль Крухен больше времени посвящал своим военнопленно-строительным батальонам, с 1915 года ими отстраивал всю Восточную Пруссию.

Под его, а значит и Шаруна руководством работала «строительная консультация», проектное бюро художественно-конструктивного надзора, 5–10 человек. Не менее трех из них были пленными, один француз, прочие – русские? Большинство в лагерях составляли именно они. Возвели порядка 40 тысяч разного рода домов, сараев, амбаров, конюшен, мостов...

Крухен учил ремеслам, чтобы строили не абы что, а уместное здесь, и не абы как, а на современнейший на то время лад. Одновременно архитекторы, что прибыли в 1915 году восстанавливать разрушенную провинцию, учились «прусскости», им до того неведомой: в «прусскую Сибирь» из «культурных столиц» на Изаре и Рейне не ездили, а тут Родина позвала стать героем... Получившийся результат потом назовут «стилем Восточнопрусского возрождения» или «восстановления»: сдержанный экспрессионизм или очень модернизированный традиционализм, высокие скаты кровель, ритмичный скупой декор... Не была ли и сдержанность и экспрессия в немалой доле вызвана тем, кто, как и когда исполнял проекты? Вероятно, была. И как сходны с нынешними обстоятельства!

Ведь и нам восстанавливать, и у нас ученых рук наперечет, и нам «(п)русскость» сперва найти надо бы. К ноябрю 1918 года у Шаруна было немало построек, надзора, смет, организованных работ – но родной вуз его со всем этим не принял: не соответствовали они учебному плану. Значит, вновь на второй курс? – и он возвращается туда, где он сам что-то мог, значил и знал: с 1 апреля 1919 года бюро районного архитектора Крухена становится архитектурным бюро Шаруна.

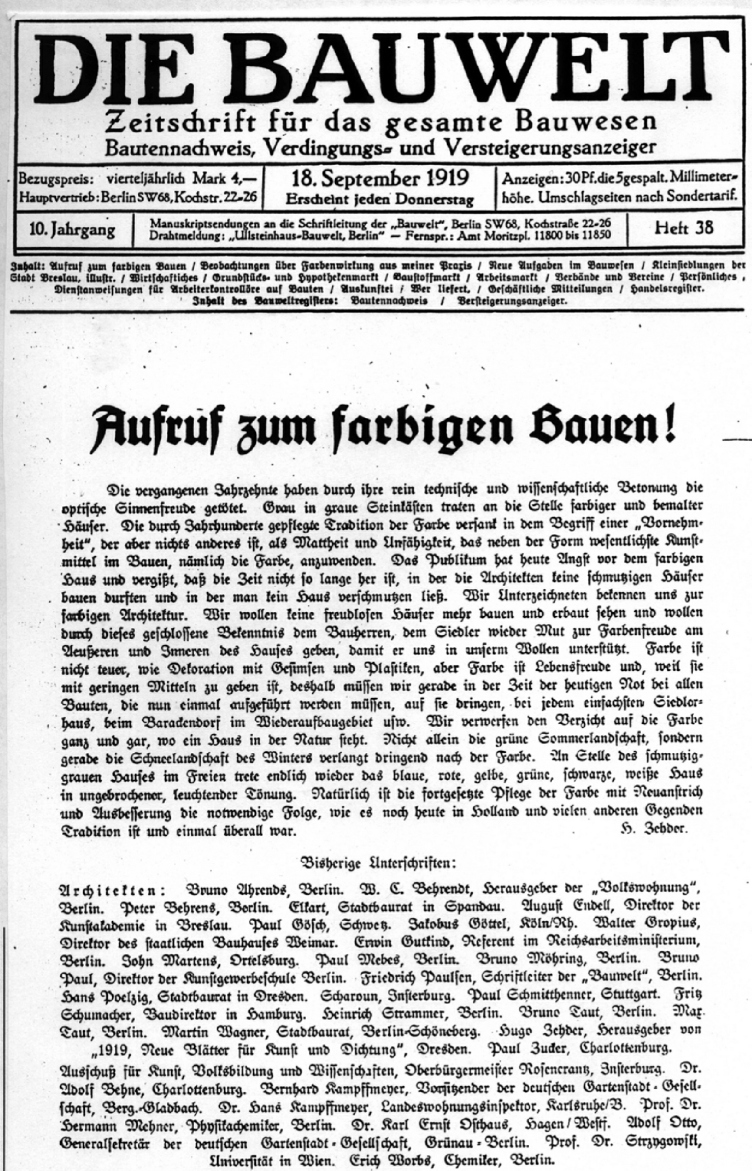

Публикация манифеста Бруно Таута «К цветному строительству» в берлинском журнале Bauwelt. Сентябрь 1919. Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Дела пошли: уже через год Шарун женится. Бруно Таут присылает ему на подпись манифест «К цветному строительству» (сентябрь 1919 года), и получает его из Инстербурга сразу с двумя подписями: Шаруна и Розенкранца, бургомистра. А рядом такие зубры, как Вальтер Гропиус, Бруно Меринг, Ганс Пёльциг, Пауль Шмиттхеннер, Фриц Шумахер, Карл Остхауз! Но не они в столицах, осуществили тот манифест или «Стеклянную цепь», а эти, в откромсанной от Германии провинции. Нужда заставила, нужно было занять демобилизованных, принять беженцев с востока: оттого город в лице все того же Розенкранца еще в 1917 году основал Строительное общество малогабаритных квартир и построил их немало, и поселки заложил. Так что когда Таут, зачинатель «цветностроя», продолжил свои «цветазмы» в Магдебурге в 1924 году, Шарун уже похвастаться мог осуществленными домами: «Пестрый ряд» – не только самый ранний сохранившийся объект Шаруна, но и его единственная цветная постройка, а в общих списках «цветностроя» – вторая. Первая, берлинская «Соколиная гора» Таута – во всемирном наследии ЮНЕСКО. А вторая – увы.

«Пестрый ряд». Фото предоставлено Дмитрием Сухиным

«Пестрый ряд». Реконструкция. Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

«Пестрый ряд». Реконструкция. Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

– Кто был заказчик и кем были первые жильцы?

– Заказчиков было несколько, жилмассив строился в 4 очереди. Первую делало полугосударственное «Домостроительное товарищество служащих»: в апреле 1920 года заявило, в мае получило субсидии казны, региона и муниципалитета, в ноябре – первый строительный билет, затем другой и третий, за домом дом. В мае 1921 года контрактуются малярные и жестяные работы на западной стороне тогда еще безымянной улицы. Дома восточной стороны они построили на следующий год.

В 1923 году по Камсвикской аллее отстроилось управление железных дорог. В 1924 году в линию с этим домом встал второй – городского общества малогабаритных квартир. Немедленно после территорию включили в городскую черту.

«Пестрый ряд». Фото предоставлено Дмитрием Сухиным

– При таких заказчиках можно ли считать «Пестрый ряд» социальным жильем?

– Считать, но не называть: термин «социальное жилье» был изобретен лишь в 1940 году, нацистами. Дома 1921–24 годов таковыми быть не могут по определению. А слово-то неплохое... Это, кстати, не единственный термин, претерпевший подобное превращение: «каждому свое» в немецкий язык вошло, после Библии, при Фридрихе Великом, и означало обеспечение «каждого» «своей» долей общественных благ, призрение недостаточных граждан. Откуда мы его знаем, пояснять не надо.

Но вернемся к «Пестрому ряду»: заселения социально слабыми группами там не было – слабыми были в то время все! А пособия только-только изобретались. «Социальным» это жилье было в другом смысле, здесь «социум» создавали: прежние немецкие жители утверждали в беседе, что была тут некая иная от прочих инстербуржцев общность. Собственные лавки и собственный клуб – и архитектура, понятно!

Строительные уложения тех лет трактовали такие дома как «минимальные», с отличными от других – больших – правилами и гонорарами. Квартиры в сблокированных домах все одинаковые, в сохранившемся «городском» доме – поменьше, в утраченном «железнодорожном» были побольше: 62,5 м2 общей площади, три комнаты (включая «жилую кухню»), кладовка, прихожая, ванная и туалет. Коридора нет, с коридорами тогда боролись.

«Пестрый ряд». Фото предоставлено Дмитрием Сухиным

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото: студенты «инстерГОДа»

– Кто же поселился в «Пестром ряду»?

– Маленькие люди: лавочники и почтовики, телефонисты и телеграфисты; железнодорожные машинисты, кассиры, инспекторы и стрелочники (эти – в основном, в «железнодорожном доме»); плотники и каменщики, кучера и шоферы, портные и сапожники, слесари и механики, электрики и монтеры, а также несколько солдат и унтер-офицеров. Жителей больше чем квартир, так что были и коммуналки.

– Каковы архитектурные особенности проекта, в чем его уникальность?

– Шарун создал подлинный ансамбль, мастерски превратив неудобства в выгоды: окраинное расположение, узость обзора, малый бюджет... «Экономическое» строительство в лучшем смысле слова: малый расход, большой эффект! В работах мирного времени у него такого еще нет, виден скачок над собой. Сходство прослеживается с неосуществленными конкурсными работами – та же цветность; с акварелями – там и цвет, и звезды, что рассыпаны тут повсюду; с работами коллег по восстановлению (оно завершилось в 1924 году) – но это лишь догадки, сам Шарун о проекте ничего не говорил, а городской архив в войну был утрачен. Его в учебники надо, студентам в назидание – а он забыт! Сам Шарун этим комплексом аттестовался, когда шел в Бреслау (Вроцлав) профессором в Академию художеств в 1925 году. И прошел, и стал одним из четырех «цветоуполномоченных», или городских колористов, а передвижная выставка «Цветной город» показала дома всей стране.

«Пестрый ряд». Реконструкция. Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Жилмассив распадается на две неравные части: более масштабную «городскую» по Камсвикской аллее (ул. Гагарина), с предмостной площадью у моста через пути Инстербург-Тильзит – и прикрытую «частную» улицу Пестрый ряд (ул. Элеваторная), с парой коттеджей и рядами сблокированных домов. Схожее решение мы найдем в 1930 году в его берлинском «Городе Сименса», там даже железная дорога как и тут, и четверть круга описывает дуга одного из домов!

«Пестрый ряд». Фото предоставлено Дмитрием Сухиным

Вход в «поселок» с моста, над железнодорожным рвом – тут площадка и обзор. Шарун режиссирует вид, учитывает линии обзора, прикрывает неуместное. Оба «городских» дома, тут стоящие, от красной линии отошли, их уличная пластика подчеркнуто скупа – что ни сделай, все исчезнет в перспективном сокращении. Выделены лишь лестницы, щеками трапециевидных ниш они обращены к входной площади. Зато пластичны торцевые фасады, их ромбовидные лоджии со штукатурными рамками контрастных цветов: это западная сторона, игра света и тени под меняющимся солнцем тут была, вероятно, весьма выразительна – это видно даже после остекления нашими современниками всех ниш. И что интересно: в плане дом «тупорыл», а жители, русские и немцы, воспринимают его остроносым, «кораблем». Позднее у Шаруна будут и дом-«броненосец», и «лайнер», иллюминаторы вообще станут излюбленным мотивом, но этот – первый и, не побоимся этого слова, лучший. Он не буквален, «корабельность» в нем создает масса туловища, покачивание на волнах – ход солнца. Южная, дворовая сторона, вся в глубоких лоджиях пятиугольного плана, за ними кухни-столовые, и вынеси кто столик на воздух, перед глазами будут добрых 200 метров своих и соседских огородов – их-то и прикрывали от уличного обзора! Вопрос пропитания война научила ставить во главу угла, и здесь вот архитектурой гарантированы и незатеняемость обеденного стола, и наполняемость его же. Но тут не просто поселяне, а жители нового времени, «на этаже», с внутренним туалетом и ванной, троллейбусом перед дверью – и с картофельным погребом и собственной морковкой. Польза и красота тут рука об руку идут.

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото © Галина Каштанова-Ерофеева

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото © Галина Каштанова-Ерофеева

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото: студенты «инстерГОДа»

Улица Пестрый ряд идет с севера на юг, и солнце и здесь бросает глубокие тени от малейших выступов и западений плоских треугольных эркеров и штукатурных ниш. Есть дома без эркеров, есть с парой и с двумя парами их; есть со стрельчатым лестничным окном в широком листовидном поле, есть в тройной нише, а есть и двурогие оконца наподобие книжки или взбитой подушки. По стенам, дверям и щипцам разбросаны рельефные четырех- и восьмилучевые звезды – они же на перилах лестниц. И, конечно, ярко покрашены стены, красные, синие, желтые; каждый по своему: наличники вразнобой, все вместе создают неповторимость и каждого подъезда, и поселка в целом.

А начало им всем дают два полуотдельных дома с лавками. Все остальные 4-квартирные, эти – на одну семью, магазин и подсобку. На улицу тут два хода, из дома и из торгового зала, и широкое витринное окно. Оно тоже выдвинуто плоским треугольным эркером из фасада, карнизом охватывает обе двери. Стена тут выложена клинкером «в елочку», а венчал все это полукруг рисованной вывески. Уникальность же всего этого – в комплектности!

«Пестрый ряд». Реконструкция. Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

«Пестрый ряд». Реконструкция. Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

«Пестрый ряд». Реконструкция. Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

«Пестрый ряд». Реконструкция. Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

– Все сохранились?

– Жилмассив первоначально составляли:

• двухэтажная ширма-дуга у моста – утрачена в войну

• два трехэтажных «городских» корпуса. «Железнодорожный» дом утрачен в войну, остался тот, что строило Общество малогабаритных квартир

• два двухэтажных коттеджа – сохранились

• 16 сблокированных двухэтажных домов – сохранились

• «полусараи» во дворах, по 7 с каждой стороны улицы – утрачены после войны, некоторые заменены новыми сараями и гаражами.

Дома краснокирпичные, лишь один коттедж выполнен из силикатного кирпича – а тот был внове тогда, его производили лишь на Рейне и Руре. Причуды снабжения или намеренный эксперимент – неведомо.

Стены штукатурные, и большей частью – в первоначальной своей штукатурке. Найдите такую в Берлине или в Дессау! Там цвет скальпелем выцарапывали – у нас еще видны первоначальные краски «Каймфарбен». Какая современная краска выстоит 90 лет – а эта смогла. Как и в столицах. Мы этого ожидали, фабриканты – нет, архивы сгорели и у них. Но я забегаю вперед.

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото © Николай Васильев

«Пестрый ряд». Реконструкция. Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Перегородки тоже кирпичные, армокаменные в рамах – «прюссова кладка». Сохранились все. Перекрытия подвальные – армированный кирпич, железобетон и кое-где «прусские своды», выше подвалов – деревянные балки. Сохранились и те и те, но армирование ржавеет и ремонту не подлежит, что делать – пока неясно. Кровли красные черепичные, где ремонтировались после войны – асбоцемент. Стропила с одной затяжкой, двурядный стоячий стул, все сохранились неплохо.

Лестницы все оригинальные, бетонные в подвале, деревянные выше, с перилами волновидного рисунка в духе экспрессионизма. По ступеням линолеумная дорожка. От них – но ни от чего другого – сохранился проектный чертеж, там на лестничных клетках показана обшивка или раскраска «в елочку», но следов подобного мы пока не нашли. Также нет следов отделки в интерьерах – да и не было, вероятно, за исключением оформленных дверей да печей. Рамы простые деревянные остались лишь кое-где: их меняют на пластик, а часть окошек туалетов и кладовок и вовсе заложили. Двери тоже деревянные, филенчатые и с окошками – сохранились большей частью.

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото © Галина Каштанова-Ерофеева

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото © Галина Каштанова-Ерофеева

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото: студенты «инстерГОДа»

Иными словами: здесь не только сохранность высока, не только стилистическая и биографическая ценность – но и утраты вполне восстановимы. Если бы не было одного существенного «но».

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото © Дмитрий Сухин

«Пестрый ряд». Реконструкция. Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

– Кому «Пестрый ряд» принадлежит сейчас?

– Все дома приватизированы в 1990-е – за исключением бывшего клуба в доме №17. Он не по проекту, перестроен в 1930-е годы, там возвышены стены и окна, и кровля там другая – «лежачий стул». Клубом он был и после войны, а потом поделен на квартиры – его б возобновить, убрать картонные перегородки и удобства в коридоре... Есть и ТСЖ, болеет за свои дома – но спасти их ему не под силу: невеликие тут жители.

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото © Николай Васильев

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото © Николай Васильев

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото © Николай Васильев

– Насколько масштабная реставрация требуется? Потребуется ли выселять жильцов?..

– Собственно реставрация будет невелика – охраняются лишь фасады и крыши. Там будет нужно воссоздавать рисунок рам и слуховые окна, и штукатурку с покраской возродить. Остальное – реставрационный ремонт. Утеплить изнутри стены, расшить коммуникации. Печи, уж коли мы утепляемся, заменить квартальной котельной или тепловыми насосами занять подвальные дровенники. Стать образцами для области, как встарь! Много? – вовсе нет! Все эти работы можно и нужно проводить постепенно, приноравливаясь к жильцам: так в Берлине возрождали поселки «Хижина дяди Тома» и «Соколиную гору»: сделав один дом, переходить к следующему. И отселение, если где и потребуется, будет недолгим и не более чем по четыре квартиры зараз.

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото © Николай Васильев

– Сделан ли уже проект, о каких суммах идет речь?

– Предварительные проекты есть – студенческие. Бюджета нет, и это намеренно. Предполагался многоступенчатый учебно-практический подход. Сперва обмеры – этим занимались летние практики в 2010 и 2011 годах. Затем – наработка проектных решений. Она не закончена. Критиками-консультантами вызвались быть специалисты, осуществившие уже подобные работы за рубежом (Бренне, Васмут, Вольфф и другие). Отобрав лучшие ходы и исправив где надо, осмечиваем – и передаем на исполнение создаваемым тут же учебным мастерским старых немецких строительных ремесел. Другие тут не подойдут: дома не по ГОСТу, технологии незнакомые, некоторым понятиям у нас и аналога нет в языке. А по Калининградской области подобных объектов – сотни, и все ждут, покуда их научатся делать. Мы же можем, благо дома серийные, в одном году – на одном доме испробывать, в следующем – на другом, учитывать, что и как пойдет. Студенты, составители проектов, вели бы эти учебные стройки, и сами учились и других учили бы... Почти как в 1915 году, нашли бы старо-новый прусский дух!

«Пестрый ряд». Реконструкция. Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

В таком исполнении – тройная выгода. В идеале, подросток с Элеваторной, пойдя на курсы, починил бы крышу свой бабке на Элеваторной же, а потом сам бы открыл свою ремесленную мастерскую, и строил бы другим. Ведь и на новостройку такого рода будет спрос. И появился бы у нас тот самый искомый ответственный исполнитель, да и заказчик ответственный тоже. Ведь и тех и тех у нас не богато...

– Каким может быть будущее «Пестрого ряда» – образцовый жилой комплекс или нечто иное?

– Возрождение «Пестрого ряда» – не финальная марка, оно начинается с предпервого шага ремонтно-реставрационных работ и стройкой не закончится. Ведь если просто вдруг дома укрепить, утеплить, возобновить и освежить – не возникнет из «потребителя» «хозяина», и вновь начнется разрушительный цикл. Чтоб того не допустить, работы намечены постепенные и открытые. Придумано даже имя: «Открытая комната»! Это будет и стройплощадка, и учебный центр нового ремесленничества, и проектно-презентационное бюро, и клуб жителей с музейной выставкой, и даже – «арт-резиденция», но особая.

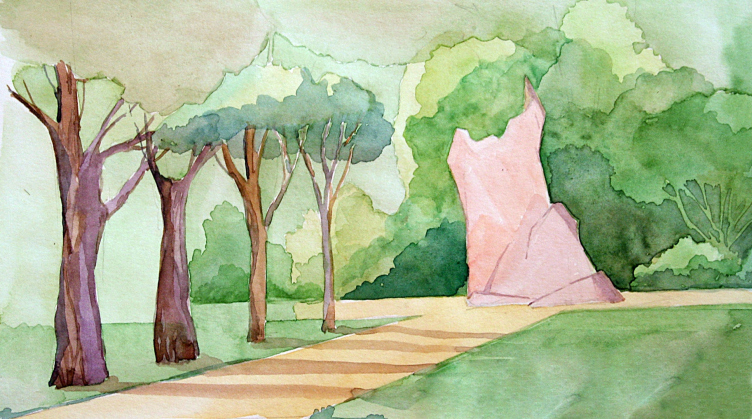

Обычно такими словами описывают мастерские, где приглашенный художник или проектант творит, городом вдохновленный или по прямому заказу, а горожанин присутствует за витринным окном. «Открытая комната» им станет полной противоположностью: творец не уединен в ателье, работает публично, в палисаднике, в пространстве улицы, в русско-немецком парке имени Фриды Юнг. Он – студент-практикант художественных и строительных вузов, продолжающий исследования этих мест или проектирующий новое; он мастер каких-либо искусств, он наставник в учебном классе, он экспонент в клубе жителей, он – «один из нас». Жители, ему помогая, вовлекаются в социально-образовательный процесс, активируются для города, региона... Есть и далекоидущие наметки с «Островом Хомбройх» под Дюссельдорфом, есть план путешествующей Шаруновской стипендии: Черняховск – Вроцлав – Лёбау – Берлин – Штутгарт. «Пестрый ряд» должен стать долговременным мотором развития и, разумеется, продолжать жить – жильцов выселять ни в коем случае нельзя.

Кенотаф инстербургской поэтессы Фриды Юнг в парке ее имени рядом с «Пестрым рядом» (бывшее кладбище, где в советское время все могилы, включая захоронение Юнг, были уничтожены). Проект Варвары Базуевой © Варвара Базуева

– Что уже удалось сделать для спасения комплекса?

– С марта 2010 года «Пестрый ряд» – выявленный памятник истории и культуры. Для окончательной классификации нужны средства – их собирает общество «Округа Камсвикус». Студентами-практикантами «инстерГОДа» здания обмеряны и сделаны визуализации их первоначального вида. Идет публикаторская и исследовательская деятельность, возвращает постройки профессиональной памяти – и не только ей: комплекс вошел в список 11 исчезающих памятников Европы, составленный «ЕвропаНостра». Хотелось бы с этой доски позора поскорее сойти – но пока никак.

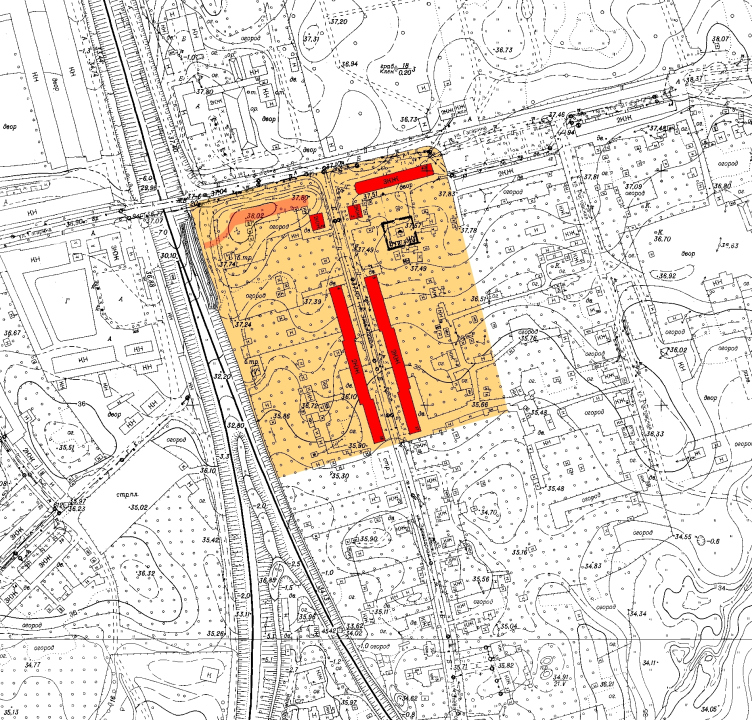

Генплан «Пестрого ряда» с охранной зоной. Из заявления на постановку на охрану, 2009 год. Изображение предоставлено Дмитрием Сухиным

Студентка «инстерГОДа» обмеряет «Пестрый ряд». Фото: студенты «инстерГОДа»

Студентка «инстерГОДа» обмеряет «Пестрый ряд». Фото: студенты «инстерГОДа»

Студентка «инстерГОДа» обмеряет «Пестрый ряд». Фото: студенты «инстерГОДа»

Студенты «инстерГОДа» и председательница ТСЖ Ольга Ивановна Сидоренко. Фото: студенты «инстерГОДа»

– Почему все застопорилось?

– Работы встали в июле 2012 года в полушаге от успеха: студенческие группы в то лето подготавливали проекты реконструкции, губернатор заинтересовался, даже заговорили о «черняховском опыте» взаимодействия разных профессиональных и любительских групп. Сдай мы тогда проекты, получили бы финансирование первых работ, и за несколько лет постоянных трудов сколотили бы необходимый костяк. Мы ж на доверии работали тогда, на взаимопонимании того, что поодиночке нам пути нет. И нарвались: наша перспектива губернаторского финансирования оказалась слишком соблазнительной для московских «Прогрессоров», группы Картаевой и Заборского. Их рекомендовали как специалистов по стратегическому планированию – я поверил, вот только спланировали они вовсе не солидарное взаимоусиление всеми всех. По ним, не через ремесла и труд город надо поднять, а через магию туризма, через праздники. Причем праздники – вперед! Один лишь звучный карнавал, и вот уж к нам туристов валит вал, и денег несет, и счастье настает! Студентов сорвали рисовать костюмы, плясать хороводы. Консультантов, что ждали работ на корректуру, послали подальше, и даже предложили вычеркнуть «Пестрый ряд» из памятников («коли немцам он так важен, так пусть они о нем и заботятся»). И словно в насмешку над осторожной основательностью «инстерГОДа» рядом и вместо порушенного центра предложили возвести Диснейлендик с медвежьими берлогами, мельничкой ветряной и рыночком нарочитым... С городом такое диво вовсе не связывалось, да и к чему – типичный паразит. А рядом уныло торчали бы руины подлинного сердца города. Губернатору так ничего и не сдали, зато отпраздновали всласть. Баланс сводили целый год. А турист не приехал.

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото: студенты «инстерГОДа»

– Что больше всего необходимо сейчас?

– Активисты прежние, «инстерГОДа», и новые, из разных мест, осенью 2013 года основали «Округу Камсвикус», теперь уже как юрлицо: не можно оставить эти дома, это наследие и этот шанс втуне! Мы продолжаем в прежнем духе, пусть и лишь в том, до чего можем дотянуться сами.

Обмеры уже есть. Проекты делать надо и делать их будут. Самара и Казань, студенты-реставраторы в дверь стучатся, проектировать и строить хотят. О том же говорят и в МАРШ. Из Герлица мастерские готовы нас учить ремеслам – областные училища желают их принять. Фирмы, тот же «Кайм» и другие, готовы включиться. Котбусский университет подрядился на научное сопровождение и экспертизу: людей привлекать у нас получается, но никто не рискует сделать недвусмысленный первый шаг. В осторожничаньи немцев трудно винить: участвовать в подобных проектах на исторически своей земле, ныне им не принадлежащей... у нас их и так 10 раз на дню реваншистами клеймят – по ту сторону границы ситуация не лучше. Идеален был бы паритет: они половину – и мы половину, тогда результат уж точно общим будет. Пусть бы и половины были бы разного характера. Они – учителей, мы – классы; такое пойдет. Они – технологии, мы – место их применения; такое тоже к месту. И вот мы оформляем на гранты за заявками заявки, и шансы неплохи... Но самопервой задачей для нас как «Округи Камсвикус» стоит выкуп дома на улице, чтоб по конкретному адресу принимать в нем первых мастеровых, работать в собственных стенах и переделывать, коли потребуется.

По счастливой судьбе сейчас на улице пустуют 4 квартиры в разных домах и один дом целиком – самый маленький, бывшая лавка на входе. Он был бы замечательным домом-сигналом! Уже есть желающие помочь в реставрации, сделать второй и третий и даже сотый шаг, но нам первый нужен: за 144 м2 его площади – собрать около двух миллионов рублей. Пока есть лишь четверть необходимой суммы. Будь она – объект заработал бы буквально через неделю.

«Пестрый ряд» в наши дни. Фото © Галина Каштанова-Ерофеева